geboren 1966 in Weimar; Theaterdekorateurin und gelernte Polstererin; nach der Wende Germanistik-Studium der Sprach- und Literaturgeschichte in Berlin; anschließend Volontariat und Arbeit als Redakteurin; 2008 Rückkehr nach Erfurt; freie Journal...

Mediathek

Andrea Storm

Feindin der Wikinger

Leseprobe |

Anke Engelmann – Tretroller

Leseprobe |

Anke Engelmann – Tretroller

Leseprobe |»Na, Frau Doktor, wie geht’s uns denn heute?« Wie’s geht? Wie geht was? Was geht ab, Mann? Nichts geht. Mir geht’s nicht. Mit mir geht’s. Sie meint es ja gut, wie geht’s uns, fragt sie, aber ich weiß nicht wie es ihr geht und mir geht’s so lala also nicht gut, garnicht gut. Ja, wenn ich hinauskönnte, mit dem Rad durch die Felder und der Fahrtwind bläst mir entgegen und ich lache und drehe mich um und du fährst hinter mir und Abend ist es, die Sonne färbt den Himmel rot, aber nein, abends bläst doch kein Wind. Wenn der Weg nur noch so kurz ist und jeder Schritt wird zuviel. Ach, nie wieder Rad fahren.

Zum Beispiel schwebe ich gerade über dem Park. Leicht bin ich wie ein Seidentuch im Wind. Unter mir der Fluss, die Brücke mit den Enten, die warten, auf Frauen mit kleinen Kindern auf dem Arm. Brotreste werfen sie ihnen zu, ungeschickt und ernsthaft. Das Grün der Wiese, gelb und weiß und violett getupft von Krokussen. Ich freue mich, schön sieht das aus von hier oben, so bunt, meine Wiese. Meine Enten. Und meine Bank in der Sonne, die Pappeln am Fluss halten ruhig ihre Audienzen, sie tuscheln miteinander im Wind und geben acht auf Enten und Eltern. Das macht dann Achtzehndreiundfuffzich bitte.

Achtung. Da kommt was. Aus Richtung Innenstadt nähert sich eine Familie. Der Junge, etwa zehn, fährt auf seinem Kinderfahrrad vorneweg. Er beeilt sich. Schnell, Junge! Dahinter Mutter, Vater, Verwandtschaft, Freunde im Schlenderschritt des Sonntagnachmittags. Frau Doktor? Hinten, allein und weit entfernt, ein kleines Mädchen auf einem Plastekipper. So ein Ding mit einer grünen Ladefläche, gelbes Fahrerhaus. Räder schwarz. FRAU DOKTOR? Haben wir vielleicht drei Cent? Zeigen Sie doch mal! Eigentlich ist sie viel zu groß für das Gefährt, vier oder vielleicht auch fünf Jahre, das muss weh tun, Po eingezwängt, die Beine zu lang. Tut das weh? Ich weiß nicht. Dabei müsste ich das wissen.

Wie sie sich vorwärtsbewegt. Das sieht mühevoll aus. Sie hebt die Beine Es wird immer schlimmer mit ihr. Das ist das Alter. Da kann man nichts machen. Frau Doktor?, hebt die Beine, hackt die Fersen in den Boden und schiebt sich nach vorn. Nein, sie zieht sich. Beine heben. Hacken. Nach vorn ziehen. Unermüdlich. Äh, meine Dame, könnten Sie dann vielleicht mal? Andere wollen auch einkaufen! Ich schaue herab, von oben herab, und bewundere die Kleine. Wie sie kämpft. Mühsam auf dem steinigen Weg. Die Eltern, halt, wartet doch!, sie verstärkt ihre Anstrengungen, Beine heben, Hacken in den Boden, nach vorn ziehen, Beine heben, Hacken in den Boden, ziehen. Der Kies knirscht unter den Rädern. Sie steht nicht auf und läuft und lässt das Auto zurück wie eine unnütze Last. Sie weint auch nicht, damit die Eltern sie hören und sich nach ihr umwenden. Nein, stur und verbissen kämpft sie sich vorwärts. Zentimeterweise. Ruckartig. Beine vor, Hacken in den Boden, heranziehen.

Ich klatsche in die Hände. Ich klatsche einfach in die Hände und – puff – der Kipper verwandelt sich in einen Tretroller Frau Doktor, wir müssen jetzt aber wirklich einen silbern glänzenden Tretroller, kommen Sie, mit dem sie wir gehen jetzt nach Hause sich schnell bewegen kann und ohne Schmerzen. Wie flink sie ist und sie strahlt über das ganze Gesicht und schaut nach oben in den Himmel und winkt mir zu die Eltern bleiben stehen was hast du denn da sagen sie wo ist dein Kipper hast du ihn verloren? Und ich lache und winke zurück.

Annerose Kirchner

Jean Paul auf Schloss Löbichau

Leseprobe |

Annerose Kirchner

Jean Paul auf Schloss Löbichau

Leseprobe |

Mein bebendes Herz, verehrte Dorothea, beflügelt

Harmonie. Wie wohl ich mich fühle im kleinen

fürstlichen Gewimmel. Von Gera kam ich

mit Verspätung herüber und fand eine Zauberinsel

mitten im Park. Noch nie sah ich Bäume

leuchten zur Nacht, überall Lampions

und Gesang. Alle Damen, auch die Herzogin

Mutter, waren mir sehr gewogen

und verziehen manch missglückte Polonaise.

Ihre Küsse beim Blinde Kuh-Spiel habe ich

nicht gezählt. Hier treibt mich nichts

und doch ist alles in Bewegung. Ein Hoch

auf die selige Herrschaft der Redefreiheit.

Darüber werde ich schreiben im „Taschenbuch

für Damen“. Die Liebe aller gegen mich

dauert fort…

aus: Beliehene Zeit. Gedichte, Bucha bei Jena 2018.

Annerose Kirchner

Geboren 1951 in Leipzig , in Zella-Mehlis aufgewachsen; Lehre als Steno-Phonotypistin; 1970-1976 Tätigkeit in diesem Beruf und als Tastomatensetzerin beim "Freien Wort" in Suhl; seit 1974 erste Prosa- und Lyrikveröffentlichungen; 1976-1979 und 1...

Elisabeth Dommer – Steinerweichen

Leseprobe |

Elisabeth Dommer – Steinerweichen

Leseprobe |

Andi hatte Mutters Herz gefunden. Bei Tante Monika im Garten hatte es an einem Wegrand gelegen. Andi erinnerte sich an frühere Worte der Tante über die Mutter: Ich glaube, sie hat ihr Herz verloren. Und: Es ist aus Stein.

Mutters Herz war hellgrau und voller dunkler Streifen. Eilig schob der Junge es in seine Tasche und lief fort, wie er sagte, nach Hause. Stattdessen kroch er durch den Zaun in einen verwilderten Garten. Denn niemand sollte ihn sehen bei dem, was er jetzt machen musste. Sonst hieß es gleich wieder: Er ist ein bisschen dumm.

Jetzt musste er den Stein erweichen. So hart und kalt, wie das Herz war, wollte er es der Mutter nicht bringen. Einen Stein erweichen konnte man durch Weinen. Auch das hatte Tante Monika gesagt.

Zu weinen fiel Andi nicht schwer. Seine frischgewaschene Jacke war schon schmutzig, sogar am Ärmel zerrissen. Er verstand nicht, warum gerade ihm immer so etwas passierte. Zu Hause würde es nun böse Worte geben, wahrscheinlich auch eine Ohrfeige. Doch vielleicht nicht, wenn sich der Stein erweichen ließ.

Andi setzte sich auf einen Haufen Laub, den der Wind in eine Ecke geweht hatte. Mutters Herz hielt er in beiden Händen. Er achtete drauf, dass die Tränen darauf niedertropften. Aber dabei wurde das Weinen anstrengend und machte ihn sehr müde. Irgendwann nickte er ein.

Beim Erwachen spürte er ein feines Kribbeln in den Fingerspitzen. Er lag auf der Seite. An seiner linken Hand, was war das? Weich und warm…

Andi blinzelte. Hellgrau und dunkel, größer als vorhin. Es lebte. Es atmete. Er konnte fühlen, wie es gleichmäßig klopfte, das Herz.

Hastig schob er seine rechte Hand darüber und stand auf. Er drückte sich durchs Loch im Zaun, lief, rannte fast durch die Gärten. Immer stärker regte sich das Herz, es schien ihm aus den Händen und davonspringen zu wollen. Der Junge wagte nicht, es noch mal anzuschauen. Sein eignes Herz klopfte zu sehr.

Atemlos kam er im dritten Stock an, hämmerte mit dem Fuß an die Tür. Die Mutter öffnete. Erbost fuhr sie ihn an: „Lass den Lärm! Und warum kommst du jetzt erst!“

Diesmal hatte Andi keine Angst vor ihr. Er hob ihr die Hände entgegen und rief aufgeregt: „Ich hab dein Herz gefunden! Und ich habe es ganz weich gemacht!“

Betroffen stand die Mutter still und sah ihn an, sah in sein leuchtendes Gesicht. Für eine Weile drang das Ticken der Wohnzimmeruhr bis zu ihnen. Dann schluchzte die Mutter. Heftig zog sie Andi an sich. Es tat weh, aber das machte nichts. Er wartete geduldig.

Als sie ihn frei gegeben hatte, löste sie aus seinem festen Griff ganz vorsichtig ein Kätzchen.

Elisabeth Dommer

Geboren 1951 in Altenburg/Thüringen, ab 1971 Grundschullehrerin, ab 1976 Mitarbeiterin für künstlerisches Volksschaffen, zu der Zeit Fernstudium am Literaturinstitut Leipzig, ab 1982 nebenberuflich Autorin, seit 1996 freischaffend.

Märch...

Elisabeth Dommer –

Mia

Ein Kätzchen erzählt

Leseprobe |

Elisabeth Dommer –

Mia

Ein Kätzchen erzählt

Leseprobe |

Ich bin die Katze Mia,

neun Wochen alt und schon sehr groß.

Am liebsten sitz ich bei Maria

im Schoß.

Denn sie streichelt mir all meine Streifen –

ich hab nämlich Streifen im Fell –

und spielt mit mir Necken und Greifen

ganz schnell.

Mit den Schwestern gibt´s manchmal Gezackel.

Angst habe ich niemals, o nein!

Höchstens manchmal vor dem Dackel –

allein.

Denn der Dackel, der knurrt mich oft an.

Der zwickt auch und ist immer Sieger.

Wenn ich groß bin, dann werde ich Tiger!

Na, dann!

Elisabeth Dommer

Geboren 1951 in Altenburg/Thüringen, ab 1971 Grundschullehrerin, ab 1976 Mitarbeiterin für künstlerisches Volksschaffen, zu der Zeit Fernstudium am Literaturinstitut Leipzig, ab 1982 nebenberuflich Autorin, seit 1996 freischaffend.

Märch...

Elisabeth Dommer – Die Schwelle

Leseprobe |

Elisabeth Dommer – Die Schwelle

Leseprobe |

An jedem Morgen muss ich diesen Weg beginnen. An jedem Morgen muss ich zugehen auf den, der am Rand des Wegs steht, auf mich wartet, der meine Schritte lähmt, mich anzuhalten zwingt. Warum mich, gerade mich, weiß ich nicht. So stumm und dunkel steht er da und schaut mich an, und ich darf an ihm nicht vorbeigehen. Doch es gibt keinen anderen Weg. Wie bin ich gestern, vorgestern, vor einer Woche, vor einem Monat denn an ihm vorbeigekommen? Jeder Morgen beginnt für mich so, dann aber gehe ich trotzdem durch meinen Tag.

Doch ich erinnere mich nie an den Moment, da ich die unsichtbare Schwelle überschreite. Wenn ich das mir zurückrufen könnte, wäre ich heute und für alle Zeit befreit. Aber diese Erinnerung schläft wie meine Glieder und mein Herz. Ich stehe starr und sehe in der Ferne einen Streifen Wiese und einen Fluss mit einem Kahn, so weit entfernt, dass von dorther keinerlei Töne zu mir dringen und ich mir fast nicht vorstellen kann, dass Wiese, Fluss und Kahn zu meiner Welt gehören. Ich will nichts anderes als diesen Ort erreichen. Er aber hindert mich daran, er, der da steht. Er sagt mir wortlos: Wenn du gehst, dann wirst du sterben. Aber eigentlich bin ich schon tot. Ich bin tot, weil ich mich nicht bewege, fast nicht mehr denke und bald nichts mehr fühlen werde. Deswegen tue ich den Schritt. Ich tue ihn, und ich vergesse in dem gleichen Augenblick, wie er sich anfühlt, dieser eine kleine Schritt.

Morgen werde ich wieder hier stehen.

Elisabeth Dommer

Geboren 1951 in Altenburg/Thüringen, ab 1971 Grundschullehrerin, ab 1976 Mitarbeiterin für künstlerisches Volksschaffen, zu der Zeit Fernstudium am Literaturinstitut Leipzig, ab 1982 nebenberuflich Autorin, seit 1996 freischaffend.

Märch...

Jens Kirsten – Samuel Glesel, einer von uns

Leseprobe |

Jens Kirsten – Samuel Glesel, einer von uns

Leseprobe |

Samuel Glesel wurde am 10. Juli 1910 in Chrzanów in Polen geboren. Seine Eltern, Liba und Mordechay Glesel, flohen vor der Armut nach Deutschland, wo sie von 1913 bis 1924 in Gotha und in Berlin lebten. In Gotha wohnten sie zunächst in der Mohrenstraße 2, 1914 in der Schwabhäuser Straße 7, 1915 in der Augustinerstraße 1, 1916 in der Augustinerstraße 10, 1917 in der Margarethenstraße 14, 1921 am Berg 7, ab 1922 dann in der Hützelsgasse 33. Der Vater arbeitete als Handelsmann, die Mutter war von 1916 bis 1922 Inhaberin einer Weiß- und Wollwarenhandlung.

Zu den wenigen Dokumenten, die es über das Leben der Familie Glesel in Gotha gibt, gehören zwei Bände mit Erzählungen von Samuel Glesel, die 1935 in der Sowjetunion in deutscher Sprache erschienen. Seine Erfahrungen der Hungerjahre legten eine Lebensspur. Sie formten sein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden und ließen ihn vorzeiten erwachsen werden. Als die Familie nach Berlin zog, hatte ihr Sohn Samuel seine Kindheit bereits abgestreift und war auf der Suche danach, dem Unwürdigen seines bisherigen Lebens etwas entgegenzusetzen. Er wurde Mitglied im Kommunistischen Jugendverband Deutschlands. Bereits 1927, mit 17 Jahren, hatte den politisch engagierten jungen Mann die 1925/1926 von der KPD im Zentrum Berlins gegründete Marxistische Arbeiterschule „MASCH“ als Gastdozent eingeladen. Zu den Dozenten der „Hochschule der Werktätigen“ gehörten Bruno Taut, Walter Gropius, Erwin Piscator, Helene Weigel, John Heartfield. Hier begegnete er den Schriftstellern Egon Erwin Kisch, Erich Weinert, Ludwig Renn, Anna Seghers, Friedrich Wolf. Vielleicht lernte er hier die gleichaltrige Schriftstellerin Elfriede Brüning kennen, vielleicht erst 1931beim Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller oder in einem der Redaktionsräume der Münzenberg-Presse, für die die beiden angehenden Schriftstellerkollegen Texte lieferten.

1930 versuchte er ein halbes Jahr lang, jedoch ohne Erfolg, in Frankreich Arbeit zu finden. Er kehrte nach Deutschland zurück und begann unter dem Pseudonym „Gles“ für die „Rote Fahne“, die „Welt am Abend“ und die „Arbeiterstimme“ zu schreiben. Seine politische und journalistische Tätigkeit in Berlin führten ihn rasch in die Reihen der KPD. Parallel dazu wurde er Mitglied im Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller, 1931 zum Leiter der Ortsgruppe Berlin. In der Ortsgruppe der KPD lernte Glesel die neun Jahre ältere arbeitslose Lehrerin Elisabeth Wellnitz kennen. Als sie von Samuel Glesel schwanger wurde, schwanden ihre Hoffnungen auf eine Anstellung als Lehrerin zusehends. Daher überlegte sie nicht lang, als sie das Angebot erhielt in der Sowjetunion als Deutschlehrerin zu arbeiten. Samuel Glesel folgte ihr 1932 nach Engels. Die Aussichten für den kommunistisch-jüdischen Schriftsteller Samuel Glesel im Deutschland des Jahres 1932 lassen sich leicht ausmalen. Dass die Entscheidung, Deutschland zu verlassen, beiden leicht fiel, liegt auf der Hand. Beide erhofften sich von dem Leben in der Sowjetunion eine bessere Zukunft; die Erfüllung ihrer Vorstellung von gesellschaftlichem Fortschritt. Elisabeth Wellnitz trat eine Stelle als Deutschlehrerin am Deutschen Pädagogischen Institut in Engels an.

In der wolgadeutschen Stadt Engels wurden sie jedoch mit einem Schlag mit den realen sowjetischen Verhältnissen jener Jahre konfrontiert. Sie mussten mit mehreren fremden Personen ein Zimmer teilen, sie wurden mit der katastrophalen Versorgungslage konfrontiert. Ihre 1932 in der UdSSR geborene Tochter Else starb bald an Unterernährung. Freunde signalisierten bessere Lebensbedingungen aus Leningrad, woraufhin, sie ohne Umschweife nach Leningrad reisten. Die Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland im Januar 1933 verhinderten, dass sie aufgrund ihres Kontraktbruchs in Engels zur Rechenschaft gezogen wurden. Als Emigranten genossen sie den Schutz der sowjetischen Regierung.

1933 erschien in der in Charkow erscheinenden deutschsprachigen Zeitschrift „Der Sturmschritt“ sein Drama „Verboten. Ein Maischauspiel in drei Akten“ über den blutigen 1. Mai 1929 in Berlin, ohne das jemand daran Anstoß nahm. Erwähnenswert ist ein Sammelband, der 1933 in der Verlagsgenossenschaft Ausländischer Arbeiter in der UdSSR – Moskau-Leningrad unter dem Titel „Mord im Lager Hohnstein. Berichte aus dem Dritten Reich“ erschien, zu dem Johannes R. Becher das Vorwort schrieb. Samuel Glesel ist darin mit der Erzählung „Gehetzt!“ vertreten. Bemerkenswert am Vorwort von Johannes R. Becher ist seine Einordnung der proletarischen Literatur, in der er den Autoren des Bandes eine herausragende Stellung innerhalb der proletarischen Literatur attestierte. Johannes R. Becher, der Glesel aus Deutschland kannte, schrieb am 29. Mai 1933 aus Moskau eine Stellungnahme zu Samuel Glesel, der er es verdankte, dass er für die „Deutsche Zentral-Zeitung“ und die „Rote Zeitung“ in Leningrad arbeiten durfte. Anfang Juli 1935 erschien im Deutschen Staatsverlag Engels Glesels Erzählungs- und Reportagenband „Deutschland erwacht“ in einer Auflage von 5.000 Exemplaren. Im gleichen Jahr veröffentlichte der Verlag der nationalen Minderheiten der UdSSR – Kiew-Charkow Glesels Erzählungsband „Deutschland gestern und heute“ und sein bereits publiziertes Drama „Verboten“. Es lässt sich nur vermuten, dass das Erscheinen von drei Büchern eines bislang weitgehend unbekannten Schriftstellers das Interesse auf Samuel Glesel lenkte.

Am 26. November 1935 erschien eine negative Besprechung von Otto Bork zu Glesels Buch „Deutschland erwacht“. Diesem Vorspiel einer regelrechten Hetzkampagne gegen Samuel Glesel folgte eine vernichtende Kritik von Erich Weinert über Glesels Drama „Verboten“, die am 24. Mai 1936 in der „Deutschen Zentral-Zeitung“ unter dem Titel „Ein Schandfleck der deutschen Literatur“ erschien. Darin bescheinigt er Glesel, dass er mit seinem nichtssagenden Drama der „revolutionären Sache“ erheblichen Schaden zufügt. Weinert kritisierte, dass die Berliner Arbeiter wie Berliner Arbeiter sprechen und nicht wie Parteiagitatoren „auf Linie“ argumentierten, wobei er offensichtlich nicht merkte, wie sehr er mit diesen Aussagen zur Selbstkarikatur seiner selbst wurde. Nach den beiden Verrissen entfachte sich eine regelrechte Hetzkampagne gegen den „Parteischädling“ Glesel. Im Klima der Bespitzelung und des allgemeinen Misstrauens, der Angst davor, dass man selbst als nicht wachsam genug denunziert werden könne, verschärft die Problematik. 1935 hatte in der Sowjetunion die „große Tschistka“, die große Säuberung begonnen, in deren Zeichen die Kampagne gegen Glesel stand. Allerorten galt es „Doppelzüngler“, „Volksfeinde“, „Faschisten“ und „Spione“ zu entlarven. Auf einer geschlossenen Parteiversammlung in Moskau nahm sich die deutsche Kommission des sowjetischen Schriftstellerverbandes des „Falles Glesel“ an, wobei – dem Klima der Angst und des Misstrauens geschuldet – sich die einzelnen Diskutanten im Vorbringen von Vorwürfen zu überbieten versuchten.

Am 3. November 1936, ein Jahr nach Erscheinen von Otto Borks Kritik, wurde in der Deutschen Zentral-Zeitung unter dem Titel „Der Fall Gles – Ausschluss aus dem Verband der Sowjet-Schriftsteller“ Glesels Verbandsausschluss bekanntgegeben.

Elfriede Brüning ist es zu danken, mit ihrem Buch auf die Kampagne gegen Glesel aufmerksam gemacht zu haben. Sie erkannte auch, dass Glesels Erzählungen und Reportagen nicht in jedem Fall literarische Glanzstücke waren. Die Hilfe eines erfahrenen Lektors hätte genügt, Fehler und sprachliche Ungenauigkeiten auszuräumen. Jedoch ergriff kein Schriftsteller das Wort und setzte sich für Glesel ein. Mit dem Ausschluss wurde Samuel Glesel zur Persona non grata in der Sowjetunion. Seine Bemühungen, sich gegen den Ausschluss aus dem Schriftstellerverband zur Wehr zu setzen und eine Wiederaufnahme zu erreichen, bleiben vergeblich. Am Sonnabend, dem 4. September 1937, wurde Glesel vom NKWD verhaftet. Da ein schlechtes Theaterstück kaum als Grund für eine Verhaftung dienen konnte, warf man ihm vor, Mitglied einer terroristischen Spionage- und Diversionsorganisation deutscher Emigranten zu sein. In den Verhören entfachten die Politkommissare routiniert den breiten Fächer der Anschuldigungen, der von konterrevolutionärer Tätigkeit bis zum faschistischem Terror im Auftrag der Gestapo reichte. Acht Wochen später, am 29. Oktober 1937 wurde Samuel Glesel nach § 58/10 und 11 des Strafgesetzbuchs der RSFSR wegen „Propaganda oder Agitation, die zu Sturz, Unterhöhlung oder Schwächung der Sowjetherrschaft oder zur Begehung einzelner gegenrevolutionärer Verbrechen“ zur Höchststrafe verurteilt. Am 5. November wurde er in Leningrad erschossen. Er und weitere 99 Hingerichtete wurden auf einem Ödland bei Lewaschowo verscharrt. Seine Frau, die wie ihr Mann verhaftet, aber bereits am 23. November 1937 wieder freigelassen wurde, ließ der NKWD in perfider Manier über den Tod und den Todeszeitpunkt ihres Mannes über Jahre im Unklaren. Erst im Jahr 1958 wurde Samuel Glesel postum rehabilitiert. 1997 wurde an der Stelle, wo Samuel Glesel und die mit ihm im Zuge der „Deutschen Operation“ Personen verscharrt wurden, ein Gedenkfriedhof für die Opfer politischer Repression errichtet. Eine Gedenktafel erinnert auch an Samuel Glesel. Im Jahr 2015 errichtete die Stadt Gotha auf Initiative ihres Oberbürgermeisters Knut Kreuch eine Gedenktafel für Samuel Glesel auf ihrem jüdischen Friedhof.

Vortrag anlässlich der Einweihung einer Gedenktafel für den Schriftsteller Samuel Glesel auf dem Jüdischen Friedhof in Gotha am 10. Juli 2015.

Jens Kirsten

Geboren 1967 Weimar, Ausbildung und Arbeit als Möbelpolsterer in Weimar, ab 1990 in München; Besuch der Fremdsprachenschule der Landeshauptstadt München; Studium der Lateinamerikanistik, Altamerikanistik und Linguistik in Berlin, 2004 Dr. phil....

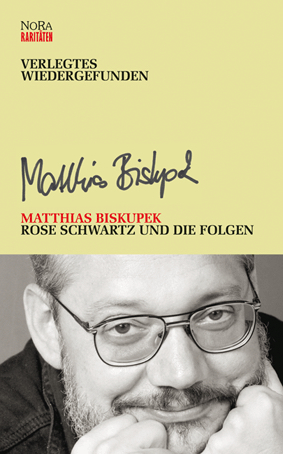

Matthias Biskupek –

Ein Heimatabend

oder Fidschis Nachtgesang

Leseprobe |

Matthias Biskupek –

Ein Heimatabend

oder Fidschis Nachtgesang

Leseprobe |

Lustig ists am erzgebirgschen Feuerle, das im Kamin wunderbar knackt. Die

Burschen und Mädchen unterhalten sich in ihrer einheimischen Mundart,

genießen Stonsdorfer Kräuterlikör und necken einander. Im heitern

Rundtischgespräch wirft man sich die Bälle hurtig zu:

Ei suu dos wär schie

Schie ei suu dos wär

Wär schie ei suu dos

Dos wär schie ei suu

Suu dos wär schie ei

Doch es kann der Beste nicht im Frieden plauschen, wenn der böse Fremdling am

Landeswohlstand zehrt. Und so ziehen auch die Burschen und Mädchen, wenn sie warm

sind vom Plauschen und vom Stonsdorfer, aus der Heimatstube hinaus in die Schluchten

der bergigen Vorstädtchen. Wo das Fidschi haust und Zigarettchen schiebt und mauschelt

und singselt:

Ei suu dos wäl sie

Sie ei suu dos wäl

Wäl sie ei suu dos

Dos wäl sie ei suu

Suu dos wäl sie ei

Wackre Erzgebirgler lassen sich solches nicht zweimal sagen, sondern

schnappen sich das Fidschi, denn Recht und Gesetz gelten für alle

ausnahmslos. Und werfen sich das Fidschi von Bursch zu Bursch in die

Arme, bis das Fidschi die Luft pfeifen läßt, wie ein geplatzter Autoreifen.

Und die Mädchen rufen anfeuernd dazu:

Ei suu dos wär schie

Schie ei suu dos wär

Wär schie ei suu dos

Dos wär schie ei suu

Suu dos wäe schie ei

Und wenn das Fidschi genügend gewandert ist, von dem einen zu dem

andern, durch die ganze frohe Runde, wird es wieder niedergesetzt am Ort

seiner Singselei und Mauschelei und Schiebelei. Und das Fidschi pfeift nun

nur noch wie ein Mäuslein aus all seinen Löchlein:

– – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – –

Die frohe Runde der jungen Leute aber zieht sich erneut in die Stube zurück,

und läßt die Ereignisse noch einmal neckisch im Gespräch aufblitzen. Und

großes Hallo gibt es, als einer der fröhlichen Gesellen sagt, daß man das

Fidschi nächstens auch zum Kaminfeuerle einladen sollte. Wo das grüne Holz

erst lustig zischt und pfeift und hernach doch wacker prasseln muss:

Ei suu dos wär schie

Schie ei suu dos wär

Wär schie ei suu dos

Dos wär schie ei suu

Suu dos wär schie ei

aus: Rose Schwartz und die Folgen. Texte aus der Buchdruckerzeit, Berlin 2012.

Alle Rechte beim Autor.

Olaf Trunschke – Die Kinetik der Lügen

Leseprobe |

Olaf Trunschke – Die Kinetik der Lügen

Leseprobe |

Vorspann

Claire überlebte uns alle. Noch ein halbes Jahrhundert spä- ter erzählte sie jedem, Shelley sei ihre große Liebe gewesen. Und es waren viele, die sie in Florenz besuchten: Gelehrte, Literaten, Studenten. Sammler, die hofften, ihr einen Brief oder gar ein paar Notizen aus dem Tagebuch abluchsen zu können. Biografen auf der Jagd nach einer noch unbekann- ten Kleinigkeit …

Pauline servierte den Tee. Claire war in der Stadt, und Pauline, die nun schon ein paar Jahre bei ihrer Tante wohnte, bewirtete den Gast. Dieser Besucher stellte zum Glück keine Fragen, er plauderte: Gatteschi. Ferdinando Luigi Gatteschi hatte sich der Gast vorgestellt, ein alter Freund von Madame Claire. – Vor Jahren in Paris. Damals. Auch ihre Schwester habe er gekannt. Gut gekannt. Damals.

Überm Bauch des Endfünfzigers warf die Weste ein paar Falten. Aber die weißen Haare, der weiße Anzug, die brau- nen Augen … – Pauline rührte ihren Tee. Ihre Tante, die stadtbekannte Krähe, hatte wohl früher Geschmack …

Er sei, erwähnte Gatteschi, auf der Durchreise, ein paar Stunden bloß in Florenz. Nur durch Zufall habe er erfah- ren, dass Madame Claire hier lebe, in dieser zauberhaften Stadt. Nun wolle er etwas dalassen, zur Erinnerung: Ein schönes Stück. Gold. Mit Sprungdeckel … – Eine Schweizer Arbeit.

Damals, bei einem Besuch in London bei Madame Claires Schwester, der Witwe Shelley, habe ihm ein Landsmann, der im Exil Wurzeln geschlagen, mit über vierzig geheiratet und noch vier Kinder gezeugt habe, die Uhr überlassen …

Die unruhigen Zeiten damals, man habe die kommen- den Aufstände schon gefühlt, und turbulente Umstände hät- ten die Rückgabe verhindert. Damals. Unter den Lebenden sei Madame Claire nun wohl diejenige, welche am ehesten ein Anrecht habe auf das Schweizer Stück. Er habe da auch noch ein paar Fragen. Jetzt müsse er einige Geschäfte erle- digen, plauderte Gatteschi. Und am Abend gehe sein Zug. Der Tee: vorzüglich. Gatteschi steckte die Uhr wieder in die Tasche. Nachher wolle er noch einmal klingeln. Und herzli- che Grüße an die Tante!

Kaum war Gatteschi durch die Tür, polterte Claire ins Zimmer. Auf dem Markt hatte sie Grünzeug erstanden und frischen Klatsch, der warm aufgetischt wurde. Als Pauline den Namen des Gastes erwähnte, stieß Claire einen Schrei aus: Gatteschi – der Lump! Kürzlich hatte sie alte Briefe ihrer Schwester sortiert: Welche Angst zuletzt zwischen den Zeilen! Erst: Ferdinando, der Engel. Ganze 200 Pfund hatte sie sich bei Claire geborgt für den begabten Schönling. –

Und dann der Fall. Seinen Namen hatte Mary in ihrem Gedächtnis regelrecht ausgebrannt. Diese Angst, Gatteschi könne sie vernichten, wegen ein paar kitschiger Briefe. Noch als die Geschichte längst überstanden war …

Sogar Claires Post, in der sein Name erwähnt war, hatte Mary dem Kamin verfüttert. Claire war diese Hysterie ein Rätsel geblieben: Sie hätte den Schurken zur Rede gestellt. Aber Mary wollte keinen Kontakt. Hatte Angst vor Gatteschi, faselte von Rache und Mord … – Gott gebe ihrer Seele Ruhe und Frieden!

Claire verbot ihrer Nichte, das Tor zu öffnen, sollte er nochmals auftauchen, dieser Lump! – Aber die Glocke blieb still. Claire hatte die letzte Chance, die Wahrheit zu erfah- ren, um ein paar Minuten verpasst. Am Abend ging sie zum Kruzifix und sprach ein Dankgebet.

Zuletzt war Claire katholisch geworden. Sie las fromme Bü- cher, neben dem Kruzifix hing ein Bild von Shelley. Und freie Liebe, meinte sie, mache Menschen zu Monstern. – Dabei hatte Claire damals, um in Byrons Bett zu landen, keinen Trick ausgelassen …

I. Die Zeitmaschine

Vier flache Monitore pro Platz, davor Maus und Keyboard. Cola-Flasche. Büchse für Brote oder Fast-Food-Box. Hier, im Control Centre, wachen Physiker über Atem und Puls des Monsters. Nebenan. Hundert Meter in der Tiefe. Bea- mer werfen Bilder, die der Computer aus den Messwerten errechnet, an die Stirnwand: eine Spalte roter Zahlen und Zeichen. – Das Monster schläft …

Unter der bunt bemalten Halle, in einer Kaverne, so groß wie eine Kathedrale, steht der Detektor mit dem antiken Namen: ATLAS. – Die Hoffnung der Physiker, er möge ein paar Teilchen finden, welche ihre Theorien zur Tatsache machten, lastet auf seinen Schultern.

Sonne, Mond und Sterne – alles, was wir am Himmel sehen, hatte ich gelesen, sind nur vier Prozent des Kosmos. Der Rest? Eine dunkle Angelegenheit: Dunkle Materie. Dunkle Energie. Namen für unsere Ratlosigkeit. – Gäbe es da nicht etwas, was die Welt zusammenhält, flöge die Galaxis auseinander.

Unser Weltbild, sagte Maria, die neben mir lief, ist wie ein Puzzle: Einige Teile, die gut passen würden, gibt es bislang nur in unserer Fantasie. Andere bunte Puzzle-Teile fügen sich einfach nicht ein … – Physiker, musst du wissen, sind faule Leute: Sie suchen einfache Lösungen, am besten: eine Formel für alles.

Keiner weiß, was die Maschine finden wird: einen Triumph der Theorie? – Oder taugen alle Formeln und Gleichungen bald nur noch als Gleichnis eines großen Irrtums … Hier am CERN werden Weltbilder entworfen und Weltbilder zerstört.

Am hölzernen Globus vorbei gingen wir über die Straße. Lärche, Fichte, Kiefer, Ahorn – alles aus hiesigen Wäldern, erzählte Maria wie aus dem Reiseführer. Die Bretter stam- men von der Expo 2000, dort hatte die Schweiz einen Pa- villon ganz aus Holz. Die runde Form erhielt das Haus ein paar Jahre später. Seit wir unser 50-Jähriges feierten, steht der Globus hier in Meyrin. – Besucher, sagte Maria, als sie meinen verwunderten Blick bemerkte, habe ich auch schon herumgeführt. Im Sommer kommen viele Touristen. Und das Kugelhaus wirkt wie ein Magnet. Ein Magnet aus Holz, hier, wo es sonst nur Monster aus Metall gibt.

Alte Baracken, die einst zu einer Kaserne gehört hatten, wechselten mit Neubauten. Vieles wirkte verlottert. An manchen der Hallen bröckelten die Fassaden. – Aller Mammon geht in die Maschine, erklärte mir Maria. Manche Länder schicken Moneten, andere Material, die Russen das Messing alter Granathülsen. Für die maroden Gebäude bleibt kaum Geld.

Tatsächlich wurde, als wir ankamen, gerade einer der be- gehrten Tische frei. Hier hatte ich Maria den Kaffee übers Shirt gekippt. Die Platten auf der Terrasse waren so uneben, dass sämtliche Tische wackelten. Die weinroten Plastikstühle und die Tische stammten noch aus der Frühzeit des CERN, lange bevor hier in der Cafeteria der Name »World Wide Web« erfunden wurde, wie Maria mir später erzählte. Manchmal schien auch der Kaffee von damals. – Danke! Und jetzt bitte signieren, hatte Maria gesagt, als der braune Fleck sich auf ihrem Shirt ausbreitete …

Am nächsten Tag saß Maria wieder an derselben Stelle. Ihr gelbes Shirt zeigte keine Spur mehr von meinem Unge- schick. Lächelnd lud sie mich ein an ihren Tisch.

Ein paar Bilder der Maschine, tief in der Erde, hatte Maria mir schon im Visitor Centre gezeigt: Zwei armdicke Stahlrohre, gebogen zu einem gewaltigen Doppelring, in einem Tunnel zwischen den Bergen des Jura und dem Aéroport.

In den Ringen, erklärte sie, kreisen die Teilchen wie Züge auf benachbarten Gleisen: linksherum, rechtsherum – rasen aneinander vorbei: alle sieben Meter ein Waggon voller Pro- tonen, ein paar Zentimeter lang, einen Millimeter breit.

Maria rührte Schaumkreise in den Kaffee. Ihre grünen Augen blitzten … Stell dir eine Ringbahn vor wie in Moskau und London. Oder euren S-Bahn-Ring in Berlin: zweiglei- sig, 27 Kilometer lang. – Eine Trasse, die nur gebaut wurde, damit auf ihr Züge zusammenstoßen …

Von Meyrin geht die Reise über die Grenze nach Saint- Genis-Pouilly, von Saint-Genis-Pouilly weiter nach Cessy am Fuße des Jura, von Cessy nach Ferney-Voltaire, von dort über die Grenze zurück nach Meyrin. – Eine rasende Fahrt: über 11 000 Runden pro Sekunde. In jedem der beiden Ringe kreist die Energie eines Expresszuges.

An vier Orten, drei drüben in Frankreich, einer bei uns in Meyrin, kreuzen sich die Gleise: Hier rasen die Wagen frontal ineinander …

Atlas, der Koloss: 40 Meter lang, 25 Meter im Durchmes- ser. Schwer wie der Eiffelturm in Paris. Hier, im Zentrum des Detektors, prallen die Protonen aufeinander: enorme Energie auf engstem Raum, wie vor 13,8 Milliarden Jah- ren, eine billionstel Sekunde nach dem Big Bang … – Dabei entstehen neue, unbekannte Teilchen. Für einen winzigen Moment … – Teilchen, die vielleicht das Geheimnis des An- fangs kennen.

Um das Kleinste zu untersuchen, braucht es so riesige Ma- schinen. Wir erforschen das Allerkleinste, um das große Ganze zu verstehen. Es gibt keine Bilder, die wirklich be- schreiben, was hier geschieht, sagte Maria und lehnte sich zurück. Der Kaffee war kalt, der Tisch wackelte wieder. Die Maschine entzieht sich jedem Vergleich. Nun ja: wenn sie in Betrieb ist …

Wir haben Lösungen gefunden, die Magnete, welche die Teilchen in der Bahn halten, zu kühlen. Wir haben Lösun- gen gefunden, das Schrumpfen der Metalle bei dieser Kälte knapp überm Nullpunkt auszugleichen. Nur das Wackeln der Tische hier auf der Terrasse der Cafeteria blieb ein offenes Problem. Kürzlich fand ein Team endlich die Ant- wort: Alle Tische müssten um ein paar Grad gedreht wer- den! – Marias Lachen war laut und hell: Eine, wie ich sehen könne, unlösbare Aufgabe.

Der Ostwind griff ihr ins Haar. Unter uns die Rebstöcke – hingekämmt an den Hang, fast bis zum See: dort, fern, die Wasserfahne, weiter drüben, am Fuße des Jura, tief ins Ge- birge gefräst, wartete die Maschine. Unsichtbar. Wie eine gi- gantische Uhr, hundert Meter unter Häusern und Feldern. Eine Uhr, die nicht bloß Stunde und Minute anzeigt, eine hörige Dienerin der Zeit, sondern selbst Zeit erzeugt: Zu- rück bis zum Urknall.

Ich legte Maria meine Jacke um die Schultern. – Lächelnd wehrte sie ab: Keine toten Tiere. Bitte. Egal ob Gürtel, Schuhe oder Jacke – Maria duldete an ihrem Körper kein Leder. Es war Sonntag. Aus der Stadt wehte das Läuten von Saint-Pierre herauf; unter uns, in der Ferne, ein paar Winzer in ihren Feldern. Maria stand vor mir, ich legte meine Arme um sie, meine Hände auf ihre Brüste – prall, reif, hart. Zwei volle Trauben. Sie neigte den Kopf in den Nacken, ich fühlte ihre Lippen, ich fühlte ihre Hände, zielsicher …

Prallen zwei Teilchen aufeinander, wird ihre Energie zu Masse: Neue, schwere Teilchen entstehen und zerfallen – nur an den Spuren ihres Vergehens erkennen die Geräte:

Weg und Ladung. Geschwindigkeit, Masse und Energie. Für einen Moment springt die Zeit zurück: ein Zustand, wie kurz nach dem Big Bang. Heiß. Fremde Materie – längst zerstrahlt. Vergangen.

Ihr Kleid war rasch geordnet. Auf dem Rückweg zum Wagen winkte ein Winzer. Während der Fahrt hatte ich mich gewundert über das dünne, schwarze Kleid. Immer trug sie Jeans, fast immer Shirts. Plötzlich begriff ich … Jen- seits der Quanten gibt es keinen Zufall.

Der gelbe Streetka hüpfte über den Feldweg. Gelb und Schwarz – das waren Marias Farben. Tag und Nacht. Warm und kalt. Außerdem: Gelb und Schwarz haben angeblich von allen Farben die beste Fernwirkung: Eine wandelnde Warnung! Absperrung und Grenze. Die Farben der giftigen Tiere. Ich bin ein Salamander: Siehe, ich gehe durch Flam- men … – Genf macht verrückt!

Hinter der Biegung, mitten auf dem Weg, holperte uns ein grünes Gefährt entgegen: eine riesige Kutsche, wie sie wohl früher benutzt wurden für lange Reisen. Erst im letz- ten Moment lenkte der Kutscher die Pferde an den Weg- rain.

Zurück auf der Straße raste Maria wie von einem Monster verfolgt. Das kleine Auto zitterte vor Angst. Irgendwie hatte es mein Mitgefühl. – Eigentlich hasse ich Maschinen, die mich in Besitz nehmen. In die ich einsteigen muss: eine ei- serne Haut. Ein Panzer. Eine Maske aus Lack und Glas und Blech. Maschinen sind mein Schicksal.

Maschinen wie dieser ratternde Tomograf. – Stolz hatte mir der Doktor mein Gehirn gezeigt. So, wie es die Ma- schine sah: ein Stapel dünner Scheiben. Stolz … und ent- täuscht, dass er nichts Besonderes entdecken konnte in meinem Kopf. – Er hatte meine TV-Serie über die Gigan- ten aus Stahl gesehen und nun glaubte der Doktor wohl, es müsse auch Ungeheures zu finden sein unter meiner Schä- deldecke.

In der Stadt dann: Stau. Stop-and-go. Von Ampel zu Ampel. Hier siehst du, sagte Maria, was verquer läuft, wenn dumme Technik versucht, den Verkehr zu steuern. Sie drehte am Radio. Ihre Linke klopfte auf dem Lenkrad den Takt. Bes- ser wäre es doch, der Verkehr regelte die Ampeln!

Außerhalb von Genf wurde die Gegend fast ländlich. Obst. Getreide. Vor allem Wein. In einer Staubwolke brachte Maria den Streetka zum Stehen. Das Tor stand weit offen. An den Bogen aus Feldsteinen gelehnt begrüßte uns Georges mit sonnigem Grinsen.

Maria hielt die Wette für eine Schnapsidee. Dabei spielte Schnaps überhaupt keine Rolle – allenfalls ein paar Gläser zu viel Gamaret: Tiefrot. Pflaumen, Brombeeren, Pfeffer.

Georges legte Wert auf reife, ganze Beeren. Im Keller hatte er sein Labor eingerichtet, im Nachbargewölbe liefen die Versuche: die Dauer der Gärung, der Anteil der Schalen, Kerne und Stiele in der Maische – wichtig für das Tannin im Wein. – Nichts, was sich ändern ließ an Zeiten und Mengen, blieb unversucht. So viel war vom Wissenschaftler ge- blieben im Winzer. Ein Kernphysiker, der die Schalen und Kerne der Weinbeeren erforschte.

An den Wänden hingen alte Karten, Ausschnitte aus vergilbten Zeitungen. – Keine Erinnerung an seine Zeit am CERN. Die harten Bänke, die Stühle, die Holztische – das hier war zugleich Gastraum, Galerie und Georges Büro.

Beide hatten in Paris studiert: Georges vor allem Physik, Maria hatte Physik und zusätzlich Informatik belegt. Ihr Französisch, behauptete Marcel, habe noch immer einen polnischen Akzent. In Genf waren Georges und Maria ei- nander wieder begegnet. Hatten ein paar Monate sogar im selben Team gearbeitet. Bis Georges ausstieg …

So tickt Wissenschaft: Theorie. Versuch. Heureka! – Georges hatte sich den guten Ruf verdorben, als er einmal forderte, das Ergebnis zu bedenken, falls die Theorie falsch sei. Dann widerlege das Experiment nicht bloß die Hypothese, da könne die Maschine sonst welche Monster wecken: Formen der Materie, an die im Traum noch kein Forscher gedacht habe. Bei Energien wie kurz nach dem Urknall … – Es war sein letzter Kongress.

Frankenstein-Effekt, nannte das Georges: Etwas Gro- ßes schaffen wollen, aber ein Ungeheuer wecken. – In der Maschine, befürchteten damals manche, könnten kleine Schwarze Löcher, die bei der Kollision entstehen, außer Kontrolle geraten und alles verschlingen: das CERN, Genf, den ganzen Planeten …

Georges selbst glaubte übrigens nicht an den Urknall: Das sei kein Thema für Physiker, sondern für Pfarrer. – Die Unfähigkeit, das Denken vom menschlichen Erleben zu lösen: Geburt und Tod. Anfang und Ende. Eben: Glaube.

Marcel saß über einer Mappe voller Skizzen: »iGhost – Ge- sichter des Grauens«. – Jedes Jahr, erzählte er, mache ich mit den Neuen diese Übung: Sie sollen ihren Ängsten eine Gestalt geben. Aber sie kommen von den alten Bildern nicht los: Frankenstein, Dracula, Freddy Krueger … – Übrigens: Frankenstein ist Genfer, wusstet ihr das?

Georges, der gerade eine neue Karaffe brachte, verdrehte die Augen. Marcel hatte gerade sein Steckenpferd bestiegen … Der Gamaret entfaltete ein betörendes Bukett.

Es war im Sommer 1816, erzählte Marcel. Lord Byron und Percy Shelley, die beiden Dichter, trafen einander hier am Genfer See. Byron auf der Flucht vor dem Klatsch in London und seinen Schulden. Shelley auf einer Ro- manze mit zwei jungen Damen: Mary Godwin und Claire Clairmont. Claire ihrerseits auf der Jagd nach Byron.

Marcel erhob sich aus seiner Ecke, die er spöttisch »Atelier« nannte, und trat ans Fenster. Eigentlich gab es reichlich Platz und sogar noch ein paar leere Räume. Aber Marcel liebte Nischen und Erker. Und am liebsten saß er in die- ser Ecke, seinem Atelier. In fünf Jahren war es Georges und ihm gelungen, das verkrautete Anwesen wieder in ein bewohnbares Gebäude und einen Rebhang zu verwandeln.

Heute stünden hier Häuser mit hohen Mauern und He- cken, hätten wir das Gut nicht gekauft, sagte Georges.

Marcel entwarf Flaschen, Etiketten, Plakate und Karten. Nahm die Weine mit nach London und Paris – wo immer seine Grafiken ausgestellt wurden, dort standen in der Ga- lerie auch die Flaschen mit seinen Etiketten: Jede Flasche ein Original, signiert vom Winzer und vom Gestalter. Jedes Jahr eine neue Edition.

Dort, Marcel zeigte schräg über den See, in der »Villa Dio- dati« … – Der Sommer war kalt und verregnet. Noch im Juli musste der Kamin geheizt werden. An den wenigen regen- freien Tagen segelten Byron und Shelley auf dem See. Doktor Polidori, der Leibarzt des Lords, vergnügte sich bei Freunden in Genf. Nachts, im Schein glühender Scheite, erzählte man einander Ghost-Storys. – Gut gegen die Langeweile, wenn überm See die Gewitter tobten. Da hatte Byron eine Idee …

Alle schreiben ihre Gruselgeschichten. Die kleine God- win aber findet lange keinen Faden. Doktor Polidori, dem zunächst auch nichts einfällt, greift Byrons Idee auf und schreibt über einen Vampir. Schließlich erzählt Mary der Kaminrunde die Geschichte vom verrückten Gelehrten und seiner armseligen Kreatur. Byron ist begeistert! – Zwei Jahre später erscheint das Buch auf dem Markt: anonym, wie damals üblich, mit einem Vorwort von Shelley.

Woher hatte die blutjunge Engländerin, gerade einmal achtzehn, den Einfall für ihren Roman? Und wie kam sie auf diesen Namen? »Frankenstein« – Ausgerechnet ein deut- scher Name. Dabei fand Mary die Deutschen abscheulich … Ihr Tagebuch ist verschollen. Natürlich. – Marcel schüttelte den Kopf: Alles bloß Marketing!

Später, viele Jahre später, erfand Mary dann für ein neues Vorwort ihres Buches die Legende: In einem Wach- traum, weit nach Mitternacht, habe sie den Meister und sein Monster erblickt, das – ein Werk mächtiger Maschinen – ge- rade zum Leben erwachte …

Seine Familie, erklärte Georges, die seit dem Urgroßvater in Frankreich lebt, hat eigentlich italienische Wurzeln. Und Marcels Urgroßvater, behauptet die Familienlegende, soll Mary Shelley, längst eine berühmte Schriftstellerin, als junger Mann persönlich gekannt haben. Wohl deshalb habe Marcel sich in den Kopf gesetzt, zu beweisen, dass diese Traum-Story ein Fake ist …

Frankenstein. – Das war doch der Schauspieler mit den Schrauben im Gesicht. Obwohl das Buch irgendwo in meinen Schränken in Berlin als Paperback stand, hatte ich das nie für einen ernst zu nehmenden Roman gehalten. Und ein Girlie, wie Marcel erzählte, durchgebrannt mit einem verheirateten Poeten, soll also den Schmarren geschrieben haben?

Mein Bauch sagte: Die Story stinkt. Und auf meinen Bauch war Verlass. Stimmte in einem meiner Filme die Ein- stellung nicht oder gab es einen falschen Schnitt: das flaue Gefühl unterm Magen verschwand erst, wenn der Fehler behoben war. – Ich wette, entfuhr es mir, zumindest Briefe oder Notizen sollten doch zu finden sein!

Quatsch, konterte Maria. Fast hätte sie ihr Glas umge- stoßen. Byron und Shelley sind bei den Briten so ausgedro- schen wie bei euch Goethe und Schiller. Da gibt es über jeden Waschzettel eine Doktorarbeit. Marcel strahlte mich an: Top, die Wette gilt! – Er hatte jetzt einen Komplizen …

Dann lasst uns das Rätsel knacken! Georges schenkte sich ein neues Glas ein. Stimmt die Wachtraum-Legende? Oder hat Mary Godwin irgendwo abgekupfert? Jeder von uns erfindet eine Geschichte, wie der Roman vom ehrgeizi- gen Doktor und seiner hässlichen Kreatur in Wahrheit entstanden ist. – Georges breiter Stoppelbart strahlte wie die griechische Sonne: Ich setze drei Flaschen Gamaret auf die beste Story! – Natürlich wusste Georges, dass die Flaschen sein Weingut nie verlassen würden …

Marcel, der sich seit Jahren mit dem Thema beschäftigte, glaubte, die Brüder Grimm hätten die Finger – oder besser ihre Federkiele – im Spiel: Es gäbe da die Sage von einem Hexenmeister auf Burg Frankenstein und seiner Kreatur. Und die klamme Kasse der beiden Gelehrten in Kassel konnte jeden Heller vertragen. Denn die berühmten Mär- chen, meinte Marcel, waren anfangs ein Flop …

Die Zeitmaschine steht. Vielleicht ein gebrochenes Kabel. Vielleicht wieder eine vergessene Bierflasche irgendwo im Tunnel, wie damals. – Eine winzige Ursache im Vergleich zu den Maßen der Maschine. Die Schöpfung wird verschoben …

Es kann dauern. Monate. Vielleicht ein halbes Jahr. Ei- nige Bilder hatte ich schon im Kasten. Aber eine tote Maschine ist kein tolles Thema. Kein Film, kein Geld. Kamera, Ton und Licht – das ganze Team, alle waren längst wieder in Berlin. Bloß ich hatte meine Bleibe für drei Monate ver- mietet. Meine Wohnung im alten Wasserturm … Was tun? – Gammeln in Genf.

Dafür hatte Maria mir einen Blick ins Uhrwerk der Zeit- maschine versprochen. Ist der Beschleuniger in Betrieb, wäre das Betreten des Tunnels sofort tödlich …

Im Park, auf dem Weg zu Marias Wohnung, beobachteten wir die Spieler, die kindergroße Schachfiguren von Feld zu Feld schoben. Eine unförmige Gestalt, gehüllt in Lumpen, stolperte mitten durchs Schachfeld, warf Turm, Läufer und Bauern durcheinander. Vor den Flüchen der Spieler floh sie zum Springbrunnen, füllte ihre Pranken mit Wasser, stieß einen Schrei aus und rannte davon. – Eine Szene, wie im Film …

Übrigens: Marcel hat uns zu einem Ausflug eingeladen, sagte Maria. Sie nahm meine Hand. In Cologny, früher ein Winzerdorf vor der Stadt, heute Wohnsitz des Geldes, gibt es ein wundervolles Museum, eine richtige Schatzkammer. Martin Bodmer, der Stifter, hat Zeit seines Lebens Unsum- men ausgegeben für Bücher und Bilder. – Und dort, gar nicht weit von der Villa, in der einst Byron wohnte, behaup- tet Marcel, läge der Beweis für seine Grimm-Geschichte.

Langsam wurde es Zeit für meine eigene Story. Noch fehlte mir jede Idee. So, Zug um Zug, wie diese Schachspieler, müsste ich vorgehen. Aber wo anfangen? – Ich hatte mir ein neues Taschenbuch besorgt, diesmal die Urfassung: Auf dem Cover der Schauspieler mit den Klammern im Kopf und den traurigen Augen. – So kannte jeder die Kreatur. Dabei hatte Boris Karloff den Job nur bekommen, weil Bela Lugosi, der gerade als Vampir auf der Filmbühne gefeiert wurde, keine Lust hatte auf eine stumme Rolle.

Der Anfang des Buches war ziemlich langweilig: Zehn Seiten Briefe des ehrgeizigen Seefahrers Robert Walton, der unbedingt zum Nordpol will. Natürlich wird sein Schiff von Eis eingeschlossen, und endlich, als nichts mehr geht, ge- winnt die Geschichte an Fahrt …

Maria wohnte in Plainpalais, dem Viertel mit alten Häusern, kleinen Läden und vielen Kneipen. Manche Fassade hier hätte etwas Kosmetik vertragen. Mittwochs und samstags lockte der Trödelmarkt zum Stöbern zwischen Kram und Krempel. In einer Schenke, ein paar Schritte nur von Marias kleiner Wohnung, bestellten wir Brot, Käse und Rotwein.

Früher, erzählte Maria, war Plainpalais eine Wiese vor den Toren und die betuchten Genfer wandelten zwischen den Bäumen. In einer Regennacht, als die Blitze sich überm See kreuzten, begegnete Victor Frankenstein hier seinem Geschöpf …

Hier also … – in Genf wurde der Vater des Monsters ge- boren, Sohn einer vornehmen Familie. Bis hierher folgte später die Kreatur ihrem Schöpfer.

In Ingolstadt hatte Frankenstein das Leben und den Tod studiert, den Würmern bei ihrer Arbeit zugesehen. – Bis er das Geheimnis des Lebens kannte. Und dann, nach Mona- ten pausenloser Arbeit, als er sein Geschöpf erblickte: die langen schwarzen Haare, die gelbliche Haut, die wässrigen Augen, packte ihn das Grauen. –

Er hatte ein Wesen erschaffen mit Gedanken und Gefüh- len. Eine Kreatur ohne Namen, auch der Sprache anfangs nicht mächtig – überwältigt vom Licht der Sonne, vom Ge- sang der Vögel. Und einsam …

Maria schob mir den Teller mit dem Käse zu. Franken- stein, platzte es aus mir heraus, war ein Feigling. Einfach abzuhauen … – Das junge Monster muss sich gefühlt haben wie ich damals in der Schule.

Du in der Schule? Maria nippte an ihrem Glas.

Na ja: Ausgeklammert. Fremd. Anders eben … Ich war klein, dick und schüchtern. Ich war das Eigentor. Der Gips- fuß beim Staffellauf. Der erste Treffer im Völkerball. – Ich war die Niete, die übrig blieb …

Meine Mutter hatte mich vollgestopft mit Kuchen und Schokolade. Ich war ihr einziges Kind. Mein Vater hatte sich abgesetzt in den Westen. – Das Geld gewählt, als die Mauer sich schloss in Berlin.

Du klein und dick, sagte Maria zweifelnd, mit Spott in der Stimme: und schüchtern? – Das muss in einem anderen Leben gewesen sein!

Inzwischen hatte die Dämmerung eingesetzt. Eigentlich wollte ich Maria noch aus dem Paperback vorlesen. Die Stelle, wo das Monster im Laborbuch liest, alles über seine Entstehung erfährt … Aber es war schon zu dunkel. – Sie sah mich an mit diesem Lächeln, das mir immer verriet, worauf Maria gerade Lust hatte.

Vom Dom klangen die Glocken herüber: Wenn es zehn schlägt von Saint-Pierre, sagte ich, schließen die Tore. Auch nicht für fünfzig Franken öffnen sie sich wieder. Kei- nen Spalt. Unbestechlich die Wachen. Bleibt nur, bis zum Morgen ein billiges Quartier zu nehmen nahe der Mauer. Nachts ist die Stadt eine Festung.

Ein Glück: Ich kenne hier ein gutes, kleines Hotel, gleich um die Ecke, antwortete Maria, hakte sich unter und zog mich zu ihrer Wohnung. Vorsicht, ulkte ich: Vielleicht bin ich ein Monster?

Genf macht verrückt. Natürlich lese ich Bücher und Artikel, sammle Fotos, sichte Filme, wenn ich einen Dreh vorbereite. Jedes Fundstück bekommt seine Nummer, eine Notiz in der Datenbank. – Ohne diese Ordnung hätte ich keine Chance. Ich vergesse alles … Ein Jahr lang hatte ich den CERN-Film vorbereitet. Aber diese Rückblende passte wieder einmal nirgends: Die Tore sind geschlossen ab zehn …

Maria lachte. – Vielleicht gibt es auch mich nur in dei- nen Träumen? Sie ergriff meine Hand. Komm. Fass mich an. Vielleicht bin ich ein Geschöpf deiner Gedanken … – Woher willst du das wissen? Was fühlst du? Haut? – Warme, glatte Haut … Was, wenn die Gefühle nicht von den Spitzen dei- ner Finger kommen, sondern längst schon in deinem Kopf gespeichert waren und jetzt werden sie bloß abgespielt? Ab- gespult wie ein alter Film … –

Olaf Trunschke

Geboren in Radebeul bei Dresden, war Chemiker, Lektor und Werbetexter. Im Wende-Herbst 1989 gründete er einen der ersten ostdeutschen Privatverlage, wo er ab 1993 Software für Electronic Publishing entwickelte. Heute arbeitet er als Designer dig...

Ingrid Annel – Ein Kind

Leseprobe |

Ingrid Annel – Ein Kind

Leseprobe |Ein Kind, allein mit sich und aller Zeit der Welt, wollte spielen. Doch ringsum war es dunkel. Wohin es seine Hände auch streckte, konnte es nichts greifen als leere Finsternis. Da rief das Kind: „Es werde Licht!“ Und es ward Licht. So hatte es Licht am Tag und die Dunkelheit der Nacht.

Und als es wieder Tag wurde, wollte es abermals spielen. Doch womit? So weit sein Blick reichte, sah es nichts als das Wasser eines endlosen Meeres. Was gibt es Schöneres als Wasser, freute sich das Kind. Und spielte den ganzen Tag damit. Tauchte ein in die schäumenden Wogen, schnellte beinahe atemlos wieder heraus und spritze das Wasser in funkelnden Fontänen hoch hinauf. Bis dorthin, wo es noch kein Wasser gab. Das Kind wünschte, die Tropfen mögen sich dort oben sammeln. So dachte es sich einen Himmel, der das Wasser in dichten Wolken tragen konnte.

Am nächsten Tag mochte es etwas anderes spielen. Es ließ das Wasser in tiefe Meere strömen, und endlich hatte es festen Boden unter den Füßen. Das war gut! Wie schön matschte die weiche Erde zwischen den Zehen durch. Und wie herrlich kitzelte das Gras an den bloßen Füßen. Das Gras? Aber hier gab es gar keins! Doch weil das Kind neugierig und geduldig war, konnte es bald das Gras wachsen sehen und Kräuter und fruchtbare Bäume.

Am folgenden Tag lag es auf der Wiese und schaute in die endlose Weite des Himmels. Und malte sich aus, wie eine Vielzahl kleiner Lichter das Firmament bedecken könnte, um die Düsternis der Nacht zu mildern. Und zwei Laternen wünschte es sich als ständige Begleiter, eine für die Nacht, eine für den Tag. Sie sollten ihm den Weg durch die Stunden, Jahre und Zeiten erhellen.

Tags darauf beobachtete es, wie die Strahlen der Sonne sich an den Meereswellen brachen und in Scharen von gleißenden Splittern auf dem Wasser trieben. Wenn die hinabsinken in die Tiefe, dachte das Kind, könnte sich das Meer füllen mit glänzendem Getier, den Sonnensplittern ähnlich. Und es tauchte hinab in das dunkle Schweigen des Meeres und bestaunte die Fische, schillernd und flink.

Dann legte es sich in das wärmende Licht der Sonne und ließ seinen Blick mit den fedrigen Wolken ziehen. Da träumte es sich Geschöpfe herbei, ebenso gefiedert. Die könnten das Himmelsgewölbe bevölkern wie die Fische das Wasser.

Und als es um sich blickte, auf das Gras und die Bäume und all die anderen Pflanzen, die stumm und reglos standen, sehnte es sich danach, dass es auch auf der Erde von Tieren wimmeln möge. Es nahm eine Handvoll Erde und formte Gewürm und Tiere des Feldes und alles, was es sich nur vorstellen konnte. So vergnüglich war dies Spiel, so lebendig gerieten unter seiner Hand die Wesen, dass das Kind gar nicht mehr aufhören mochte, immer neue Formen zu probieren: Es veränderte die Größe, die Anzahl der Beine, die Länge des Halses, die Farbe des Fells. Gab manchen ein Horn, anderen gleich ein Paar davon, wieder anderen einen Panzer oder Stacheln oder einen Schwanz. Das Kind war völlig versunken in sein Tun. Und als es die Vielfalt der Arten betrachtete, die ihm gelungen waren, so war es zufrieden und glücklich.

Und es wollte seine Freude mit jemandem teilen. Deshalb fragte es die Tiere ringsum, ob ihnen die Welt gefalle. Doch die gaben keine Antwort. Grübelnd lief es am Ufer des Meeres entlang. Da sah es sich selbst im Spiegel des Wassers.

„He“, rief es seinem Ebenbild zu, „gefällt dir die Welt auch so wie mir?“ Wieder bekam es keine Antwort.

Nachdenklich nahm es einen Klumpen Erde und versuchte, etwas zu schaffen, das ihm ähnelte. Zwei Wesen formte es, das eine mochte ein Mann sein, das andere eine Frau. Und wieder fragte das Kind: „Gefällt euch die Welt? Seht ihr die Wunder ringsumher?“ Doch der Mann wies auf die Frau und sagte: „Die da gefällt mir!“ Und die Frau wies auf den Mann und sagte: „Ich habe jetzt nur Augen für den.“ Und das Kind überließ die beiden sich selbst und ihrem innigen Spiel.

Geduldig wartete es auf Antwort. Es sah Licht und Finsternis wechseln, neun Monate lang. Dann endlich erblickte ein Kind das Licht der Welt. Und spielend entdeckte es Tag für Tag neue Wunder. Gerade so, als hätte es eben im Moment mit staunenden Augen die Welt erfunden.

Und seitdem wird mit jedem Kind, das geboren wird, auch die Welt aufs Neue geboren.

Ingrid Annel

Ingrid Annel wurde 1955 in Erfurt geboren, wo sie noch heute lebt. Nach einem Lehramts-Studium (zunächst Physik/ Mathematik, dann Germanistik und Kunsterziehung) ging sie als Bauarbeiterin in die Ukraine. Danach begann sie ein Forschungsstudium i...